こんにちは、寝袋!です。

初心者の方と一緒に登っていて、ほんとうによく聞かれるのがこの質問です。

「何合目って書いてあるけど、これって高さ? 距離?」

質問したい気持ちはわかります。

「あとどれだけ頑張ればいいの~?」

っていう目安を知りたいんですよね。

答えは、こうです。

目次

合目(ごうめ)の意味とは?

5合目!「半分来たぞ!」

山でよく見る看板標識『●合目(ごうめ)』。

山に登らない人でも、5合目と聞けば、

「半分だ!」

ってわかるくらい、よく知られた表現ですよね。

でも、その「半分」って、

「登山口から山頂までの、何が半分なの?」

と聞かれると、困ってしまいます。

「よくわからないけど、とにかく『半分』なのよ!」

と逃げていては、説得力ありません。

高さではない

一番最初に思い浮かぶのが、

登山口から山頂までの標高差を分けたもの

ではないでしょうか。

標高差が1,000mあれば、標高100mで1合目。

正解のようですが、じつは違います。

距離でもない

「じゃあ、登山口から山頂までの距離を分けたもの?」

と思いますが、じつはこれも違います。

答えは「辛さ」です

木に埋もれた6合目

じつは、合目表示には、明確なルールはないのです。

あえていえば「辛さ」です。

もともとは山岳修行で使われた言葉で、

「まあ、全体の辛さを10だとしたら、ここは5だな」

程度の意味しかありません。

「ここまでは緩やかだから楽ちんだったでしょ? 距離は半分来たけど、まだ3割ぐらいですよ」(3合目)

というニュアンスでしかないのです。

山での距離看板は?

距離を示す看板もありますよね

「合目」とは違いますが、山には距離を示す看板もありますので、それについても説明しておきましょう。

ここで疑問に思われるのが、

「この距離って、水平距離? それとも沿面距離?」

ということです。

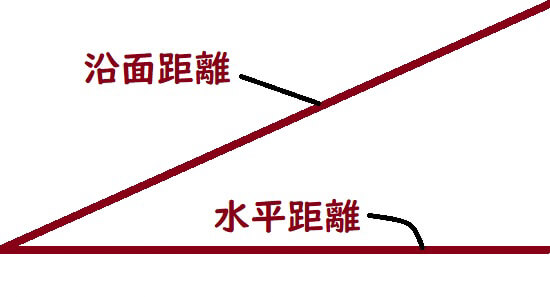

水平距離と沿面距離

みなさん直感的にわかるのは、直線距離ではないということです。

登山道を使ってグネグネと曲がりながら歩いた場合の距離であって、まっすぐ歩けるわけではありません。

それは間違えません。

水平距離?

水平距離は、登山ルートを上から見て、傾斜を考えずに測った距離です。

地図の上で測った距離ということです。

沿面距離?

沿面距離は、水平距離より長くなります。

登山道にはアップダウンがありますから、地図で見るよりも、実際に歩く距離は長くなるわけです。

嬉しい時もあれば、辛くなるときもある

答えは・・・

これは、正直わかりません。

登山道を整備された人が、実際に測ったのかというと、

「わざわざそんなことするのか?」

とも思います。

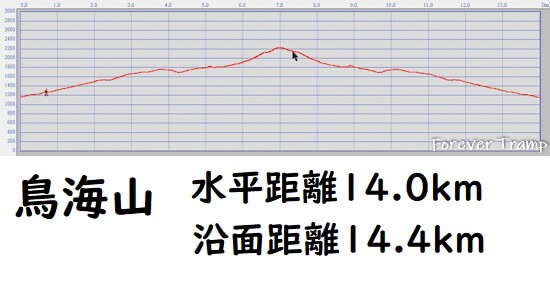

ちょっと鳥海山を歩いたGPSログを見てください。

鳥海山のピストン(カシミールのトラックエディタで)

鳥海山を例に出した意味はとくになくて、どこでも良かったのですが。

ご覧の通り、鳥海山のピストンで、水平距離は14.0kmに対し、沿面距離は14.4kmです。

どうでしょう?

1日歩いて、差はたったの400mです。

あんまり変わりませんね。

つまり、

「どっちでも、大して変わらんね」

ということです。

結論・つまりこういうこと

5合目で残り1.6km。ちなみに片道4.7kmのルートです

結論を言いますと、

- 合目表示は辛さの目安。高さでも距離でもなく、心構えの目安にしてね。

- 距離表示は細かいことを気にするな。だいたいそんなものだと思ってね。

ということです。

上の写真は、日高山脈の伏美岳という山の看板です。

GPSでは片道4.7kmなのに、3.1km歩いてようやく5合目です。

「ここから急になるからね! 辛いのはここからですよ!」

って、登山者に語りかけていますね。

こう考えると、距離表示よりは、合目表示のほうが役立ちます。

ただし、すべての合目に表示があるわけではないので、ご注意を。

私が知っている山で、

登山口⇒3合目⇒山頂

という山もありました(笑)

疑問解決のヒントになれば幸いです。

他の質問についてはこちらをどうぞ

他にも、よくされる質問はたくさんあります。

こちらのまとめ記事で、探してみて下さい。

初心者以外でも、きっと知らないことあります。